编者按:劳动托举梦想,奋斗书写华章。在“五一”国际劳动节即将到来之际,新华网甘肃频道联合甘肃省总工会特别推出“劳模先锋·奋斗者说”系列访谈,聆听他们用汗水和智慧谱写的时代强音,感悟“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,凝聚起奋进新征程的磅礴力量!

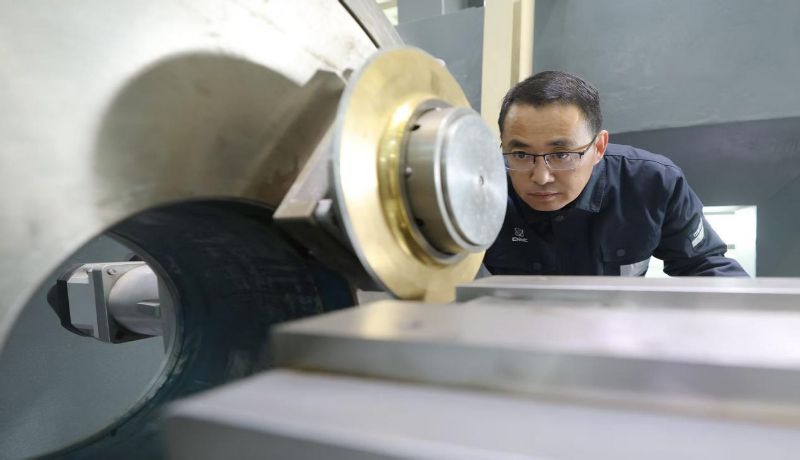

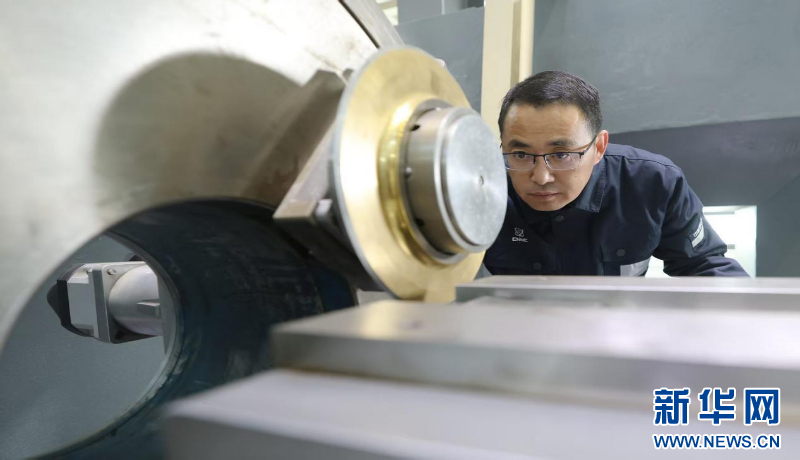

在荒芜的戈壁深处,有一群人用热血与智慧填补国内核燃料闭式循环技术空白。中核四0四有限公司首席技师王秋枫,正是这支队伍中的杰出代表之一。他以二十多年如一日的坚守,带领团队攻克多个技术难题,为我国核能可持续发展贡献力量。本期【新华访谈】我们走近这位“核领域大国工匠”,聆听他如何用匠心与丹心诠释“两弹一星”精神新时代内涵。

嘉宾:王秋枫(全国劳动模范,中核四0四有限公司第三分公司职工、首席技师、高级技师)

新华网:扎根戈壁二十余年,是什么支撑您坚守在核燃料闭式循环这个充满挑战的领域?

王秋枫:核燃料闭式循环技术关乎国家能源安全,是核能可持续发展的核心环节。在一次国际会议上,外国专家不经意的一句“你们在这方面还比较空白”,让我们如芒刺在背,却也点燃了自主创新的斗志,大家伙心底里坚定要让我们国家在核燃料闭式循环领域真正挺直腰杆!

回首那段激情燃烧的岁月,老一辈核工业人毅然奔赴茫茫戈壁,隐姓埋名、以身许国。在物资匮乏、技术封锁的条件下,他们创造了举世瞩目的奇迹。他们铸就的“热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,犹如永不熄灭的精神火炬,始终照亮着我们奋进的征程。

二十载戈壁春秋,在面对国内资料近乎空白,国际技术封锁严密到连一张图纸都难以获取的困难下,老同志们常说“没有条件,创造条件也要上”,年轻的同志们也是安下心、扎下根。为攻克技术难关,大家困了裹棉大衣席地而眠,饿了方便面充充饥,眼睛酸了就滴上眼药水……,当首次实现关键参数突破时,团队相拥而泣的瞬间让我依然历历在目。

新华网:面对复杂环境下设备的远程拆装挑战,团队如何确保精度达到标准?

王秋枫:面对复杂环境下设备的远程拆装,我们反复研究设备结构、技术脉络,将设备分解为多个子系统,逐个优化。并通过理论推演+模拟验证,使配合精度达到“丝级”(0.01毫米)要求,实现一次安装到位。同时,设备远距离装配操作需要考验“人机协同”的能力。团队反复研究稳定准确操作技法,通过实操训练,让操作员在模拟环境中形成肌肉记忆。最终,团队人员仅凭监控画面和手感,就能完成精密装配。总的来说,我们解决技术难题的背后,是“创新思维+极致匠心”的结合。

新华网:作为“陇原工匠”,您最看重青年工程师要具备哪些品质?

王秋枫:一是使命感与家国情怀。核工业不同于普通行业,它关系国家战略和国防安全。只有真正理解这份责任,才能耐得住寂寞、扛得住压力。

二是创新勇气与破局思维。在技术变革的潮流下,“等靠要”没有出路。比如,面对净化装置密封性差导致气体净化失效的问题,一位年轻工程师通过重新构建过滤器,极大提升了气体净化的效率。我欣赏这种“敢想敢干”的劲头!

三是严谨作风与“归零”心态。我们的工作容不得半点马虎。团队始终把“每一次操作都当作第一次”,哪怕是最熟练的流程也要反复核对。对于实验数据结果,也必须通过多组对比才能投入使用。这种精益求精的态度,正是工匠精神的最好诠释。

新华网:在您看来,新时代的“工匠精神”应该有怎样的新内涵?

王秋枫:新时代的“工匠精神”,早已超越了“一门手艺干一辈子”的传统定义,我认为有三个新内涵:

第一,是“守正”与“创新”的统一。新时代工匠们既能吃透传统工艺的“老规矩”,又能在新领域、新技术中闯出新路。工匠精神,永远蕴含着“变”与“不变”的辩证法。

第二,是“小我”与“大我”的同频。在戈壁坚守的日子里,我们不是没有机会离开,但当想到自己的每一个数据都在重构国家技术标准,每一项专利都在打破国际垄断,个人的得失就显得微不足道。新时代工匠,必须把“技能报国”刻进骨子里。

第三,是“安全”与“卓越”的共生。就核工业而言,工匠精神的底色是“安全高于一切”。就像我们在调试中,最后操作前一定要把安全预案多推演一遍来确保零失误。卓越是用科学和严谨筑起安全的堤坝。

对我而言,新时代的工匠精神,是“传承+创新”“专注+开放”“匠心+智能”的结合。我们要做的,不仅是“把事情做对”,更是“做对的事情”,为我国核能可持续发展贡献力量,为国家战略贡献智慧!(完)