“陶大哥,我把你写的诗打印出来了......”

“好好好!你有心了,照料我们已经够辛苦了,还帮我打印诗稿,谢谢你!”

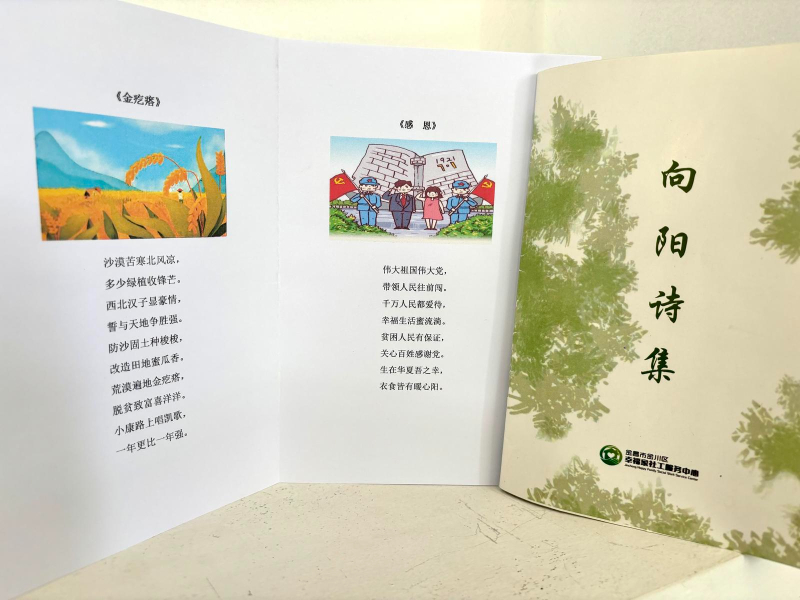

近日,金川区幸福家社工服务中心工作人员王兰芳像往常一样,走进龙岗里社区陶明军(化名)家,在收拾房间、烧菜做饭的间隙,将精心装订整齐的诗稿册页,交到这位常年卧床的中年男子手中。图文并茂的精美纸页上,工整地记录着《金疙瘩》《感恩》等10余首小诗——这是陶明军在社工陪伴下,特享金川区“物质+服务”救助模式,重拾生活信心的感人一幕。

一场叩开“心门”的精准救助

陶明军今年46岁,因病卧床多年,与母亲冯女士同为分散特困供养人员。2024年12月,社区工作人员任佩琴入户时发现,已确诊小脑萎缩的冯女士已无力照料儿子,母子俩陷入无人照料的困境。金川区民政局接到反馈后,严格按照“调查服务对象基本情况-评估服务需求-制定服务方案-建立服务档案-提供服务-评估服务质量”的服务流程,在确认两人不符合入住集中供养机构的条件后,通过政府购买服务,由金川区幸福家社工服务中心为其提供24小时居家照护。

“这么多年,我一直躺在床上不能动,觉得自己的世界是黑暗的,是你们的到来,让我感受到了被关爱的温暖……”陶明军指着床头的诗稿说,护理员每天帮他擦身、按摩,还把他随口念出的句子记在手机备忘录里。“去年冬天写《像风一样自由自在》时,护理员小张夸我写得好,还帮我抄在本子上。”如今,他的“作品集”已有30多页,字里行间满是对生活的期盼。

从“单一物质救助”

到“多元服务保障”的升级

针对陶明军母子的特殊情况,区民政局在落实社会救助兜底保障政策的基础上,精准匹配生活照料、心理疏导、康复护理等服务。陶明军生活上发生的变化,正是金川区创新发展服务类社会救助的缩影。

2024年以来,金川区按照“一年先行先试、两年总结成效”的思路,以社会工作服务站为载体,通过政府购买社会组织服务,推动社会救助从“保生存”向“保基本、防风险、促发展”拓展。“困难群众需要衣食住行,也需要向好发展、实现自我价值。通过对受助者需求的评估,为他们匹配更加精准的服务。”金川区民政局负责人沈正清介绍道。

为此,金川区民政局对生活不能自理的低收入老年人和残疾人,提供访视照料、送医陪护等“刚性服务”;对有心理慰藉、社会融入需求的低收入群体,开展心理疏导、能力提升、社会融入等“发展型服务”,累计服务6200余人次,开展活动60余场次。

6200余人次服务背后的“金川名片”

金川区打造的高效、温暖、精准、多元救助“金川名片”,通过建立服务对象需求档案,实现“一人一策”。发现陶明军喜欢哼歌,社区工作者便准备了笔记本鼓励他写诗、编歌,如今这些作品成为他与外界交流的“桥梁”。“以前觉得自己是负担,现在每天盼着社工来,想把新写的诗念给他们听。”

陶明军的笑容,映照着金川区社会救助从“兜底保障”到“发展赋能”的进阶。当救助不仅是递送物资,更是守护尊严、点燃希望,民生幸福便有了可触可感的温度。

“这种量体裁衣式的服务模式,不仅提高了救助效率,更提升了救助的温度,实现了需求与服务的双向奔赴,让民生幸福更可感可及。”沈正清又补充说道。

在陶明军最新诗作《感恩》中,他写道:“贫困人民有保证,关心百姓感谢党,生在华夏吾之幸,衣食皆有暖心阳。”这是受助者的真诚独白,更是金川区“物质+服务”精准综合救助服务困难群众的温暖篇章。

记者:柯玉栋 通讯员:李兰文