新华社兰州4月13日电 题:“风光”赋能产业崛起——新能源发展的甘肃实践

新华社记者宋常青、范培珅、王铭禹

全球首座“双塔一机”光热电站启动发电;“十四五”以来新能源新增装机规模相当于1.8个“三峡水电站”;特高压通道建设加力提速,电力外送规模持续刷新纪录……

地处西北内陆的甘肃省是我国传统老工业基地,因生态环境脆弱,自然条件相对恶劣等限制,一度发展包袱重、转型难。

2024年9月,习近平总书记在甘肃考察时指出,甘肃要积极推进新型工业化,加快传统产业改造升级,做强做优特色优势产业,积极发展战略性新兴产业,因地制宜发展新质生产力,打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地。

御风而起,向光而行。“十四五”以来,甘肃在“双碳”目标引领下,化不利因素为有利条件,把新能源及新能源装备制造作为构建现代产业体系、加快发展新质生产力的主攻方向之一,新能源产业发展驶入快车道。

“风光”齐发力 大基地建设跑出加速度

暖春四月,地处祁连山北麓、河西走廊西端的甘肃省瓜州县,劲风不止。独特的“狭管效应”,让其被称为“世界风库”。

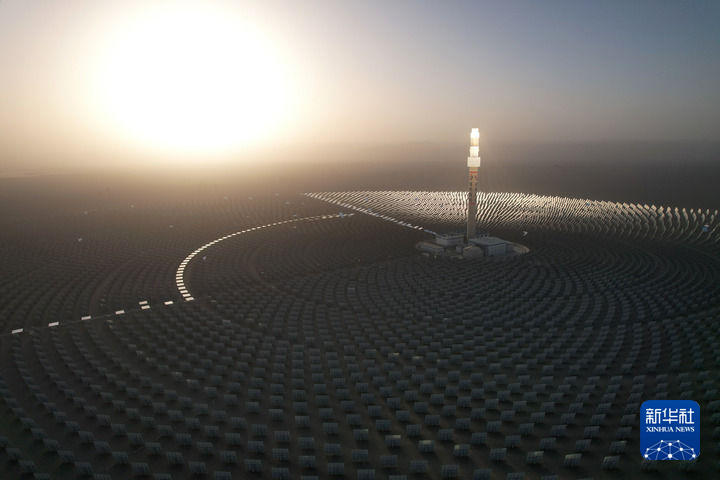

瓜州境内的广袤戈壁滩上,两座约200米高的吸热塔拔地而起,比肩而立;高塔四周,近2.7万面定日镜以同心圆的方式紧密环绕,组成占地4400多亩的巨大反射镜场,相当于411个标准足球场大小。

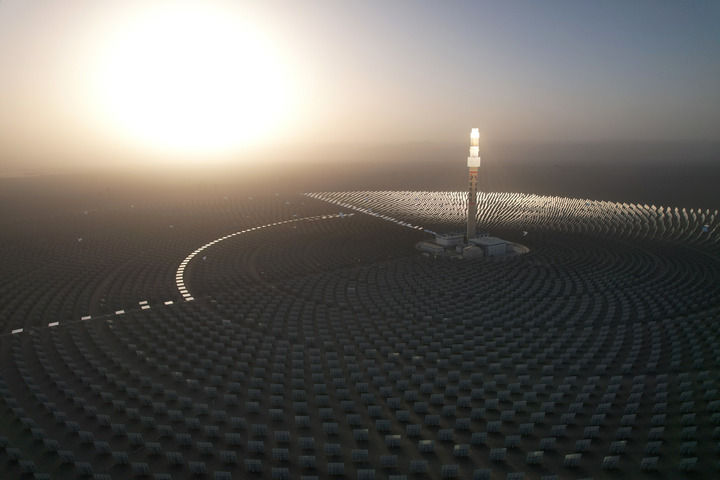

这是2025年3月7日在甘肃敦煌光电产业园区拍摄的首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站(无人机照片)。新华社记者 张睿 摄

这是全球首座“双塔一机”光热电站,也是国家首批“沙戈荒”风电光伏大基地项目——三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”项目的重要组成部分,电站发电机组不久前顺利发电,为项目全面投运奠定了坚实基础。

这是2025年4月8日在甘肃省酒泉市瓜州县拍摄的三峡恒基能脉瓜州“双塔一机”光热电站局部景象(无人机照片)。新华社记者 张睿 摄

该项目现场负责人介绍,与常见的单塔单机光热电站不同,瓜州“双塔一机”光热电站采用双塔双镜场设计,在同等镜场面积下可提升约24%的聚光效率,进而提高发电能力。

“双塔一机”光热电站建设是甘肃新能源产业快速发展的一个缩影。

2025年4月8日,在位于甘肃省酒泉市瓜州县的三峡恒基能脉瓜州“双塔一机”光热电站,工作人员在中控室内进行监测调度工作。新华社记者 张睿 摄

甘肃地形狭长,境内风、光资源富集。甘肃省能源局数据显示,全省风能可开发量5.6亿千瓦,太阳能可开发量95亿千瓦,分别居全国第四、五位;未利用土地面积19.7万平方公里,占全省面积的46.3%,具备较好的新能源发展基础条件。

1997年,甘肃从丹麦引进4台单机功率为300千瓦的风力发电机,被称为“四小天鹅”,是甘肃风电发展的起点;进入新世纪,甘肃进一步提出“建设河西风电走廊,再造西部陆上三峡”;“双碳”目标提出以来,甘肃新能源产业高质量发展步伐持续加快。

这是2025年3月9日在甘肃省玉门市拍摄的4台单机功率为300千瓦的风力发电机,它们被称为“四小天鹅”(无人机照片)。新华社记者 范培珅 摄

国网甘肃省电力公司统计,截至2024年底,甘肃新能源装机达6437万千瓦,其中“十四五”以来新增装机4067万千瓦,相当于新建了1.8个“三峡水电站”,推动全省电源总装机容量突破1亿千瓦。目前,甘肃已建成酒泉千万千瓦级风电基地,兰州、嘉峪关等6个百万千瓦级光伏发电基地,白银、定西等5个百万千瓦级风电基地。

这是2025年3月9日在甘肃省玉门市境内拍摄的酒泉千万千瓦级风电基地(无人机照片)。新华社记者 张睿 摄

调峰蓄能长足发展 保障绿电稳定送出

新能源既要发得好,更要用得好、送得畅。受天气变化影响,风、光发电呈现出间歇性、波动性的天然属性,如何把捉摸不定的电能变成稳定持续的“可靠电”,是新能源健康发展的关键。

在我国首条大规模清洁能源外送通道±800千伏祁韶直流工程送端——±800千伏特高压祁连换流站,一座座铁塔高耸矗立,一条条“银丝”错落交织。

2025年3月8日,在酒泉市瓜州县境内的±800千伏祁韶直流工程送端——±800千伏特高压祁连换流站,巡检无人机起飞准备巡检。新华社记者 范培珅 摄

祁连换流站副站长张蕙峰介绍,每个新能源场站发出的电以交流电的形式,通过一级一级升压送到换流站,再通过换流器转变为直流电,仅需0.0079秒,就能送到2300多公里外的湖南。自2017年投运以来,祁韶直流工程已累计向湖南输送电量近2000亿千瓦时,相当于为湖南减少使用标煤4880万吨,减排二氧化碳1.3亿吨。

这得益于稳定输出的调峰电源。距离祁连换流站不远,祁韶直流工程的配套调峰电源甘肃电投常乐电厂4台百万千瓦火电机组正“火力全开”,它们发出的火电与新能源“打捆”外送。

这是2025年3月7日在甘肃省酒泉市境内拍摄的瓜州昊华新能源电力有限公司20万千瓦光伏发电项目(无人机照片)。新华社记者 张睿 摄

“在调峰电源支撑下,祁连换流站输电能力从建成初期的80万千瓦提升到600万千瓦,每天送电量约1亿千瓦时,为电力保供和电网供需平衡提供了有力支撑。”张蕙峰说。

在甘肃,除常规的火电调峰电源外,各类新型调峰储能电站正在加快建设。在酒泉玉门,300兆瓦人工硐室压缩空气储能项目全面进入设备安装阶段;在张掖肃南,国家“十四五”重点建设项目——张掖盘道山抽水蓄能电站项目建设加速;在定西通渭,100兆瓦/400兆瓦时独立储能电站示范项目全力推进,未来将大大提升新能源发电配置空间……

这是2025年3月11日在甘肃省张掖市临泽县境内拍摄的临泽天海200MW/400MWh共享储能电站(无人机照片)。新华社记者 张睿 摄

有了强有力的调峰电源做支撑,甘肃电力外送规模不断攀升。2024年,甘肃外送电量超550亿千瓦时,覆盖26个省份,形成“大送端”绿色电网格局。

当前,甘肃正在加快特高压工程建设,不断为绿电外送“强筋健骨”。陇电入鲁工程预计今年5月份正式投运;陇电入浙工程甘肃段进入全面建设阶段;陇电入川工程加速推进。甘肃省能源局介绍,预计到“十五五”中期,甘肃将形成4条特高压外送通道,届时每年外送电量将达到1600亿千瓦时左右。

2025年3月11日,在位于张掖市高台县的甘肃创腾电力装备有限责任公司生产车间,工人在风机塔筒生产线上作业。新华社记者 范培珅 摄

不仅如此,作为西北电网总枢纽,甘肃电网还承担着西北区域功率交换、多种类电源互济、电力外送等重要任务。国网甘肃省电力公司介绍,甘肃电网通过19回750千伏线路与宁夏、青海、新疆和陕西电网联网运行,为保障西北电网安全稳定运行提供了有力支撑。

绿电赋能 经济生态效益双丰收

蓬勃发展的新能源,正在将甘肃的资源、区位优势转变为经济和生态效益。

走进酒泉经济技术开发区甘肃明阳智慧能源有限公司总装厂车间,自动化机械设备高速运转,3条风机组装生产线同时开工,经过轮毂装配、主轴装配、传动链装配等工序后,一台风机的主体部分便组装完成。

2025年3月10日,在位于酒泉经济技术开发区的甘肃明阳智慧能源有限公司总装厂,工人在车间作业。新华社记者 范培珅 摄

“我们到戈壁滩投资建厂,正是看中了西北新能源产业的发展机遇,今年企业订单已排到了年尾。”总部位于广东的这家公司总装厂厂长郭文磊说。

靠近消费市场的同时,风机制造上下游配套紧密协同。目前,叶片、轮毂、发电机、齿轮箱、塔筒等风机关键部件均可在酒泉当地配齐,大大节省了物流成本,缩短了产品生产周期。

酒泉市能源局副局长孙云峰介绍,酒泉市近年来大力开展风电全产业链招商引资,吸引了金风科技、日月重工、中材叶片等行业领军企业落地。目前,酒泉已具备年产主机2600台、叶片2450套、塔筒2700套的生产能力。

带来巨大经济效益的同时,新能源的生态价值也日益凸显。地处腾格里沙漠南缘的武威市,一种新型治沙模式——光伏治沙由设想变为现实。从高处眺望,武威市凉州区20万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目的光伏面板,如同沙海中的碧波清水,光伏板下,沙生植物竞相生长。

这是2024年7月9日拍摄的武威市凉州区20万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目(无人机照片)。新华社记者 范培珅 摄

与传统光伏板的建造形式不同,该项目光伏板架设高度达4米,配置双面光伏板发电,发电效率提高了8%至15%。板上发电、板下种植,一地多用,立体发展。截至目前,武威已规划建设占地50万亩、总装机容量达1500万千瓦的光伏治沙产业园,成为西北地区重要的光伏治沙产业园区。

千百年来,西北地区风、日之暴烈是边塞诗歌中的重要元素。如今,从河西走廊到陇东黄土高原,风电、光伏基地连点串线,一条跨度上千公里的绿色能源走廊横贯陇原大地。风与光正成为重要资源,在推动当地经济社会发展、助力能源转型中发挥日益重要的作用。(完)